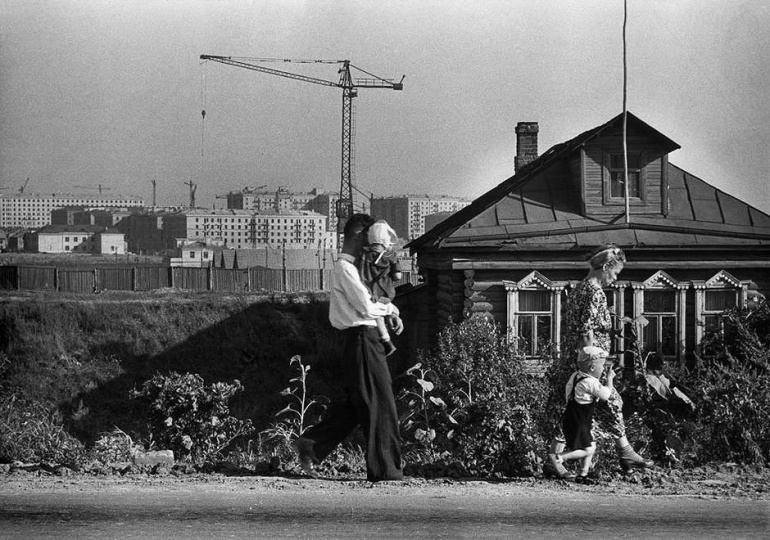

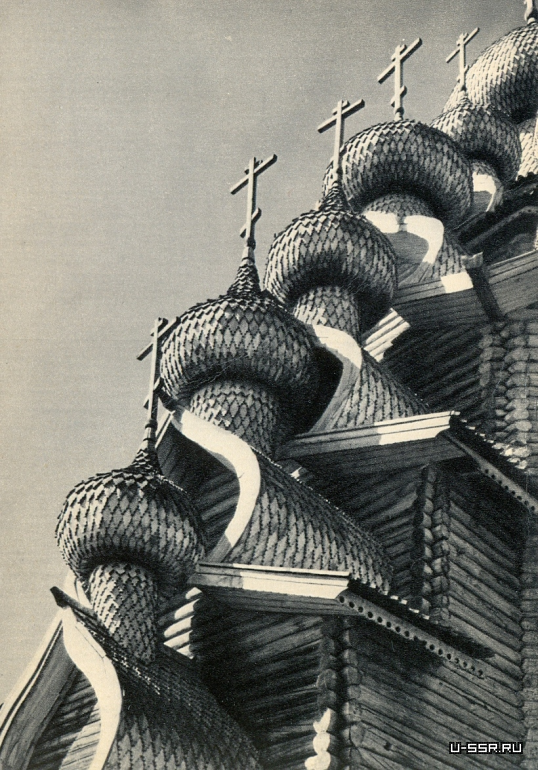

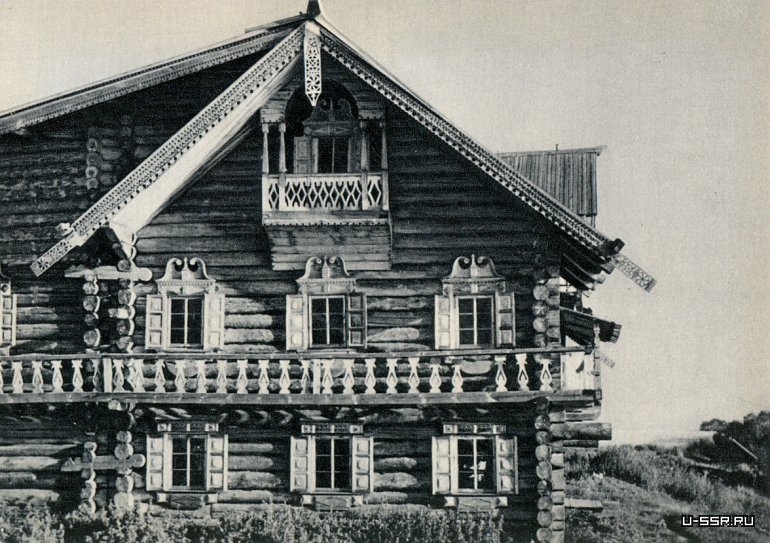

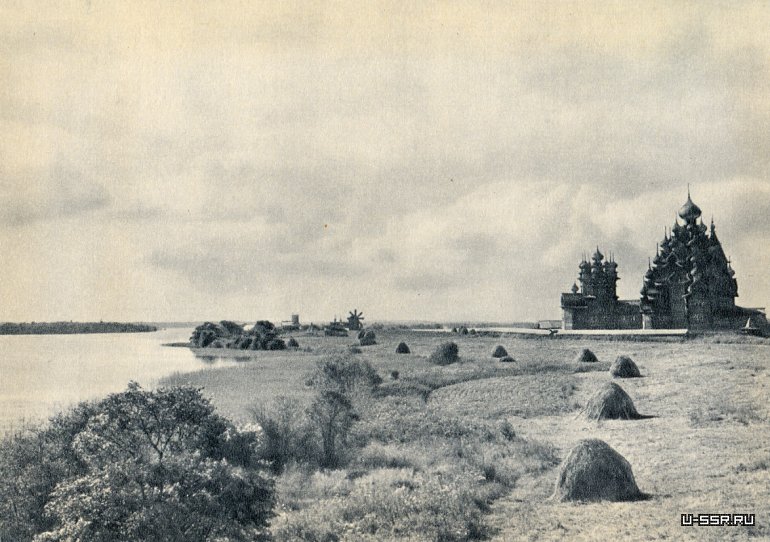

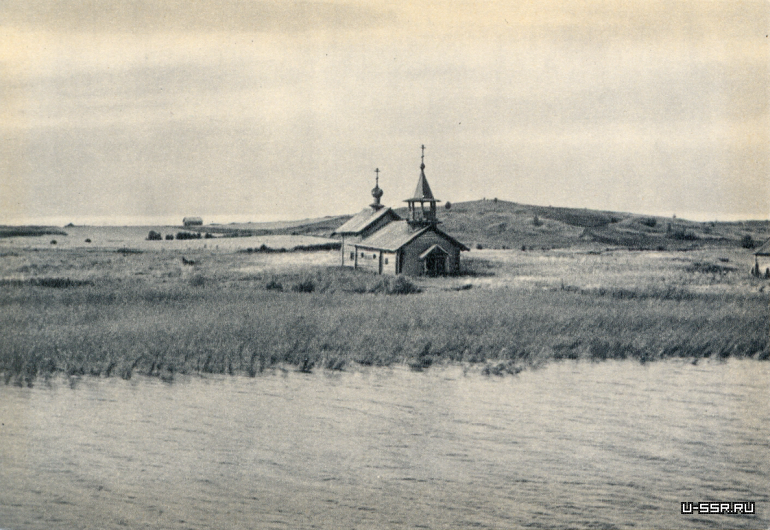

Набор открыток "Кижи"

Издательство "Советский художник", 1967 год.

Первыми письменными источниками, с описанием Спасского Кижского православного прихода в составе Заонежских погостов, являются писцовые книги Обонежской пятины XVI века.

Главными храмами прихода являлись церковь Преображения Господня и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Кижах, кроме этого к Кижскому приходу в XVI веке относились: церковь Святых апостолов Петра и Павла на озере Сандал, церковь Святого Ильи Пророка в Великой губе, церковь Троицы Живоначальной и Николы Чудотворца Клименецкого Свято-Троицкого монастыря.

К концу XVII века в Кижском погосте-округе были образованы ещё семь самостоятельных приходов с новыми главными храмами: церковь Николая Чудотворца в Чеболакше, церковь Успения Богородицы в Космозере, церковь Преображения Господня в Мелой Губе, церковь Святого Ильи Пророка в Типиницах, церковь Николая Чудотворца в Сенной Губе, церковь Великомученицы Варвары в Яндомозере, церковь Николая Чудотворца в Лижме. Храмы на острове Кижи оставались главными храмами всего Кижского погоста-округа.

В XVII веке новгородский купец Семён Гаврилов начал создавать металлургическое производство в заводском масштабе. Обнаружив медную руду, он начал в 1669 году строить меде-плавильный завод в Кижском погосте-округе. Его начинание воплотили в жизнь датские горнозаводчики Бутенант и Марселис. В 1696 году у них было уже три завода (два в Шуньге и один в Кижах). К концу XVII века в Кижском погосте-округе открылись ещё 2 новых завода. Заводы строились первоначально как медноплавильные, затем, вследствие убыточности, их переводили на производство железа. Крестьянское население относилось к строительству заводов враждебно, ввиду масштабного отвода заводчикам земельных участков и лесных угодий под разработку богатых рудами недр, введения для крестьян обязательной работы на заводах, подрыва кустарной добычи и обработки железа. Когда нежелавших работать на заводах крестьян Кижского погоста хотели принудить к этому силой, они под предводительством своего старосты напали на возчиков руды и на заводский посёлок с «пищальми, бердыши, и с рогатинами и с кистенями». Этот вооружённый протест был подавлен присланным отрядом стрельцов.

Самым крупным явилось восстание приписных крестьян в 1769—1771 годах. Руководители восстания крестьяне Климент Алексеевич Соболев из деревни Романовская Толвуйского погоста, Семён Костин, Андрей Сальников были «наказаны кнутом с вырезанием ноздрей и с поставлением знаков» и сосланы на вечную каторгу в Сибирь, на Нерчинские рудники. Десятки крестьян были отправлены на каторжные работы, отданы в рекруты, приговорены к телесным наказаниям.

После губернской реформы 1775 года погосты как административно-территориальные образования были упразднены. Границы Кижского прихода были значительно сокращены до размеров Кижской волости Петрозаводского уезда Олонецкой области Новгородского наместничества. Количество прихожан в Кижском приходе, по данным на 1785 год, составляло 2358 человек.

До 1827 года Кижский приход находился в ведении Архангельской епархии, а с 1827 года в ведении вновь созданной Олонецкой епархии.

Из справки «Историческое сведение о приходе Кижском Петрозаводского уезда», составленной в 1850-х годах исправляющим должность благочинного священника прихода Стефаном Ржановским:

«Селений или деревень в сем приходе 41. Отдаленнейшие из них деревни: Когда в 29, Усть-куома, Сибова, Ваев-наволок, Лариков остров в 10 верстах и прочие все близ церкви. В тех деревнях душ мужеска пола 1072, женска 1250. Они всегда были государственными и ни к какому иному месту или лицу не принадлежали. В царствование блаженныя памяти императора Петра Великого определены под ведомство Олонецких заводов и с того времени сверх государственных податей и земских повинностей исправляют заводскую работу, которая от заводского начальства в каждый год возлагается на них именем уроков. Работа сия состоит или в рубке дров или перевозке угля из лесу в завод же…».

В 1867 году в ходе своей поездки по северным губерниям России остров Кижи Олонецкой губернии посетил академик архитектуры Л. В. Даль.

В 1885 году на кладбище Кижского погоста был похоронен сказитель былин Трофим Рябинин.

На острове Кижи побывали Иван Билибин (в 1904), Игорь Грабарь (в 1909) и Михаил Красовский (в 1916). Билибин писал: «… нигде мне не приходилось видеть такого размаха строительной фантазии, как в Кижах. … Что за зодчий был, который строил такие церкви!».

Постепенно Кижи становятся известными в Российской империи: издаются почтовые открытки с видами Кижского погоста, а в 1911 году картина художника Шлуглейта «На далёком Севере» с изображением Кижского погоста была приобретена императором Николаем II.

В 1920 году, после Октябрьской революции, церкви Кижского погоста были поставлены на государственный учет как памятники архитектуры, но отправление религиозных обрядов продолжалось. Из Охранного свидетельства от 11 августа 1920 года № 1847 о постановке на государственную охрану Кижского погоста:

«Удостоверяется, что две церкви во имя Преображения Господня 1714 г., церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1754 г. и колокольня Кижского погоста, как выдающиеся архитектурные памятники находятся под охраной Правительства и никаким видоизменениям и реквизиции икон и церковного убранства не подлежат.»

В период оккупации Карело-Финской ССР во время Великой Отечественной войны часть икон из храмов погоста была вывезена в Финляндию. Впоследствии иконы были возвращены СССР.

В 1949—1966 годах проводились реставрационные работы храмов погоста. В январе 1966 года на базе главных храмов погоста был основан Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник.